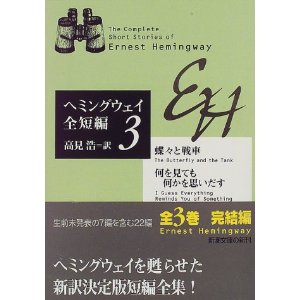

世慣れた男 |

| アーネスト・ヘミングウェイ(著) |

| 高見浩(訳) |

| 新潮文庫 |

| ★★★☆☆ |

なぜ斯様に痛ましいものを書く/読むのだろうか? 『蝶々と戦車・何を見ても何かを思い出す ―ヘミングウェイ全短編3―』巻末に訳者が記した 「解説 キューバのヘミングウェイ」によれば、 (…)二つの童話を除くと、ヘミングウェイが第二次世界大戦後に発表した短編は、「盲導犬としてではなく」と「世慣れた男」の二編を数えるのみ。いずれも盲目の男を主人公としていることから、“二つの暗闇の物語”として、一九五七年十一月号の『アトランティック』誌に同時掲載された。(…)「世慣れた男」の主人公、“ブラインディ”には、“敗れざる者”の片鱗が窺える。それはヘミングウェイにとって、終生のテーマの一つだったのだろう。 ということになるのだが、何か凄えな~、というのが、「世慣れた男(A man of the World)」を読みながら、 口に出来るギリギリの感想だ。何か凄いことになっているぞ、これは……と、つまり、 「(…)今夜、おれを途中で車から降ろしたのが、あいつよ。おれの目玉を噛みちぎったやつよ。あれから一度も仲直りしてねえんだ、おれたちは」 というブラインディの言葉に、おいおい、途中まで乗せてもらっているんかい! と丁寧に突っ込みを入れつつ、ここに、“敗れざる者”というテーマよりも、もたれかかったり、逃れられなかったり、 という良くも悪くも頑強な共同体への湿った郷愁が描かれていることに気付くわけで、 ヘミングウェイ自身にも身に覚えがあるだろう「共同体からの逃走」を称揚する文学史的な系譜は、 弱者として眺めれば甚だ傲慢だったのではなかろうか、という根源的な疑問が突き付けられており (……ひょっとすると一縷の希望にすがったものかも知れないが)、 しかし、このような自らの越し方への疑念は、寧ろそれ自体不遜で、命取りなのではないか、とも考えられて、 何とも陰陰滅滅たる挟み撃ちに右往左往した挙句、結局は、何か凄えな~、という能のない嘆息となるのだった。 尚、カバー見開きの紹介文は以下の通り。 アーネスト・ヘミングウェイ U.U.

特集:××男 |